↑本講座が制作した小学生向け教育用コンテンツです.

↑本講座オリジナルのオンライン水クイズサイト.楽しみながら水について学べます.

↑水の知検定モバイル(携帯電話版)もオープンしました.

|

|

|

シンポジウム『水の知の最前線~森の水,川の水,土の水~』

【開催概要】

・日 時:2009年5月30日(土) 10:00~12:00

※駒場リサーチキャンパス公開内のイベントとして行われました

・会 場: 東京大学 生産技術研究所 A棟 コンベンションホール

・来場者数:約100名

・話題および登壇者:

※講演の概要についてはこちらをご覧下さい.

(1) 水と生きる企業と生きる-「水の知」の歩み-

(沖大幹 教授 東京大学生産技術研究所 人間・社会系部門)

発表内容はこちら

(2) 地下水と人とのかかわり -資源・環境・災害の観点から-

(徳永朋祥 准教授 東京大学大学院新領域創成科学研究科

環境システム学専攻)

発表内容はこちら

(3) せせらぎ,石ころ,生きものから探る川の個性

(知花武佳 講師 東京大学大学院工学系研究科 社会基盤学専攻)

発表内容はこちら

(4) どんな森が地下水を増やすのか?

(横尾善之 特任准教授 東京大学総括プロジェクト機構

「水の知」(サントリー)総括寄付講座)

発表内容はこちら

東京大学総括プロジェクト機構「水の知」(サントリー)総括寄付講座では,既存の学問分野の枠を超えた「水」に関する知の統合と新たな情報発信を目指して活動しております.本講演会では,寄付講座のこれまでの歩みを紹介するとともに,各分野の最新の研究成果を分かりやすく解説し,「水」の科学の面白さを皆様に実感していただくことを目的に開催しました.土曜日の朝10時という開催時間にもかかわらず,当日は100名近い方にご来場いただきました.

沖教授の講演では当寄付講座のこれまでの活動の歩みと,寄付講座の枠組みの中で行われた最新の研究(工業製品の生産における水のライフサイクルアセスメント)の紹介が行われました.

徳永准教授は地下水資源の概要に触れた上で,東京都の地盤沈下など私たちにとって身近な問題を取り上げ,衛星を使った地盤沈下評価などの研究結果を披露しました.

知花講師は地理・地質条件によって河川の土砂がの量及び質がどのように変化し,それが川のせせらぎの様子にどのような影響を与えるか,そして人間による諸活動がそれらをどのように変化させるかについては解説し,川本来の姿を取り戻すための自身による取り組みを紹介しました.

横尾特任准教授は冒頭で「森に木を植えると川の流量は増えるか?」という問題を提示した上で,流域の特性を見る観点として「流況曲線」という概念を導入し,流域の気候や植生が流況曲線にどのような影響を与えうるかについて解説しました.

また,アットホームな雰囲気の中,質疑応答の議論も活発に行われました.

|

|

|

|

| 1 |

2 |

3 |

4 |

|

|

|

|

| 5 |

6 |

7 |

8 |

| ※一部写真はクリックすると拡大表示されます |

- 「水の知」(サントリー)総括寄付講座(生産技術研究所)沖教授

- 新領域創成科学研究科 徳永准教授

- 工学系研究科 知花講師

- 「水の知」(サントリー)総括寄付講座

横尾特任准教授

|

- 司会は当寄付講座特任助教の村上が務めました

- 質疑では中高生からの質問も出ました

- 議論はフロア全体を巻き込んで盛り上がりました

- 終了後,来場者にはサントリー天然水が配布されました

|

当日配布したアンケートは回収数がほぼ100%に近い非常に高い回収率となりました。お忙しい中ご回答いただいたご来場者の方々に改めて御礼申し上げます。以下では当日配布したアンケートの結果(の一部)を交えながら今回のシンポジウムを振り返りたいと思います。

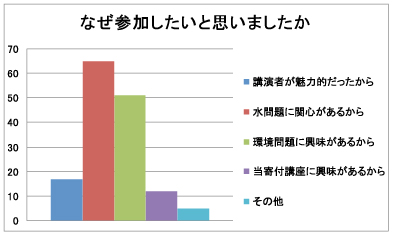

1.来場理由 (複数回答可)

昨年のシンポに引き続き、水問題や環境問題といったものに関心があったからと答えた方が大半を占めました。社会における水や環境問題への関心は依然として高いことが伺えます。

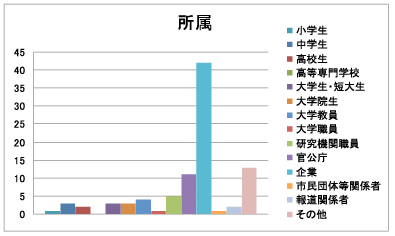

2.来場者所属

こちらも昨年のシンポ同様、企業からの参加者が多数を占めました。また、今回は官公庁からの参加者が次点となりました。「その他」の中には博物館職員や高校教員なども含まれました。

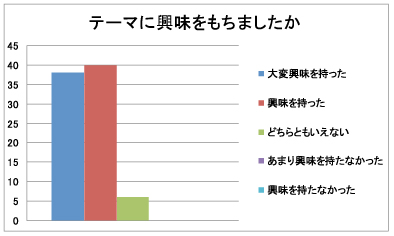

3.シンポジウムテーマへの興味

90%以上の来場者の方々に興味を持っていただきました。

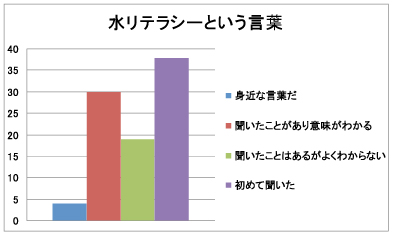

4.水リテラシーについて (複数回答可)

「水リテラシー」は大瀧(2007)によると「人々が水を身近に感じ、水と積極的に関わり、自らの問題として水と向き合うことができるようになる意識と、それらを実現可能にする適切な知識」と定義されます。初めて聞いたという方が42%と昨年度の結果(38%)とほとんど変わりませんでした。当寄付講座は今後もこの水リテラシーの普及に努めてまいります。

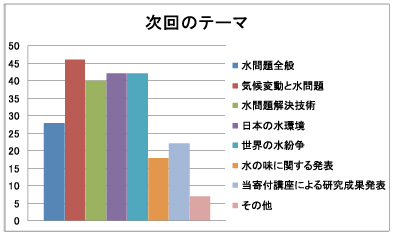

5.次回扱ってほしいテーマ (複数回答可)

いずれのテーマにも高い関心が示される結果となりましたが、中でも「気候変動と水問題」「水問題解決技術」「日本の水環境」「世界の水紛争」に票が集まりました。今後のシンポジウムでは可能な限りこれらの話題をカバーしていく予定です。

→ページトップへ

→研究活動トップへ

|

|

|