シンポジウム

『水が刻む大地と記憶』

・日 時: 2012年6月2日(土) 10:00~12:00

※駒場リサーチキャンパス公開2012内のイベントとして行われました.

・会 場: 東京大学 生産技術研究所 A棟2階 コンベンションホール

・概 要:

私たちが生活するこの大地には、長い年月をかけて、人と水そして自然が織りなしてきた様々な歴史が刻まれています。普段あまり気にしない身近な風景の中に、その歴史を見出すことで、これまでと違った水の姿が浮かび上がってくるはずです。今回のシンポジウムでは、地形学、都市計画、そして河川学という分野から、「水の知」の最前線で活躍する3名の研究者にご登壇頂きます。水が刻んだ歴史から、これからの水と人との関係について考えてみませんか?

・話題および登壇者:

(1) 「消えた『春の小川』にみる東京の川再生の糸口」

中村 晋一郎 東京大学 総括プロジェクト機構「水の知」(サントリー)総括寄付講座 特任助教

(2) 「都市を積層させる江戸城外堀」

窪田 亜矢 東京大学 工学系研究科都市工学専攻 准教授

(3) 「水が作った地形・地層から過去の水を復元する」

小口 高 東京大学 空間情報科学研究センター 副センター長・教授

企画展 『水の日本地図』

・日 時:2012年6月1日(金)、2日(土) 10:00~17:00

※駒場リサーチキャンパス公開2012内のイベントとして行われました.

・会 場: 東京大学 生産技術研究所 B棟6階 BC-6c

・内 容:

「水の知」(サントリー)総括寄付講座では,最近の研究成果や活動をご紹介するとともに,水に関するクイズを集めた「水の知検定」,そして3種類の水を飲みくらべる「利き水」を実施します.

東京大学総括プロジェクト機構「水の知」(サントリー)総括寄付講座が目指す,既存の学問分野の枠を超えた「水」に関する知の統合の一環として,シンポジウムを開催しました.本講演会では,最近の寄付講座の活動を紹介するとともに,私たちの身近な水についての最新の情報発信として、3つのテーマを分かりやすく解説いたしました.土曜日の朝10時という開催時間にもかかわらず,当日は約110名という多くの方にご来場いただきました.

中村特任助教は、河川工学を専門としてしており、今回のシンポジウムでは、唱歌「春の小川」の舞台である渋谷川を始め、暗渠化された東京の河川史を考察し、その再生の糸口について説明しました.

窪田准教授は、都市デザインを専門としてしており、今回のシンポジウムでは、江戸城外壕を通じて歴史的都市景観について説明し、これからの東京をどう描いていくのか、という研究内容についてご講演頂きました.

小口教授は、地理情報科学、地形学、第四紀学を専門としており、今回のシンポジウムでは、地形と地層を調べることで過去の地表水の状況を復元することについて、その意味およびメカニズムを、最新の知見を交えてご講演頂きました.

また,質疑応答の議論も活発に行われました.

|

|

|

| 1 |

2 |

3 |

|

|

|

| 4 |

5 |

6 |

| ※一部写真はクリックすると拡大表示されます |

- 生産技術研究所 沖教授 (「水の知」(サントリー)総括寄付講座 兼任) 司会を務めました

- 「水の知」(サントリー)総括寄付講座 村上特任講師 水の知活動紹介を行いました

- 「水の知」(サントリー)総括寄付講座 中村特任助教

- 大勢の方に参加いただきました

- 工学系研究科都市工学専攻 窪田准教授

- 空間情報科学研究センター 小口副センター長・教授

|

当日配布したアンケート回収率は70%でした。お忙しい中ご回答いただいたご来場者の方々に改めて御礼申し上げます。以下では当日配布したアンケートの結果(の一部)を交えながら今回のシンポジウムを振り返りたいと思います。

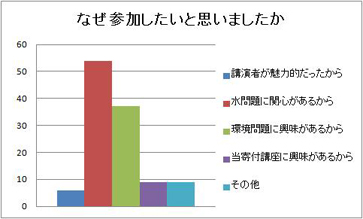

1.来場理由(複数回答可)

例年、水問題に興味のある方が多いです.昨年に比べ、「環境問題に興味があるから」が増加しました.

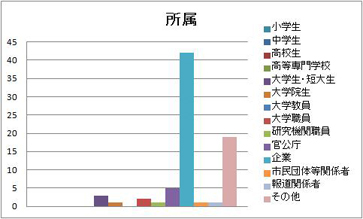

2.来場者所属

企業からの参加者が最も多いという傾向は変わりませんでした.

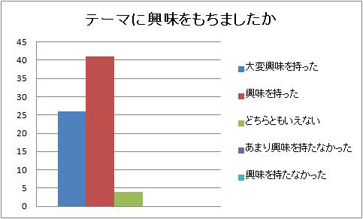

3.シンポジウムテーマへの興味

皆さまに興味をお持ちいただけました.

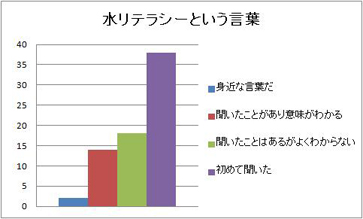

4.水リテラシーについて (複数回答可)

半数の方が「初めて聞いた」との結果となりました. 「水リテラシー」は大瀧(2007)によると「人々が水を身近に感じ、水と積極的に関わり、自らの問題として水と向き合うことができるようになる意識と、それらを実現可能にする適切な知識」と定義されます.当寄付講座は、この水リテラシーの普及に努めております.今回のこの結果を踏まえ、一層わかりやすく普及に努めていきます。

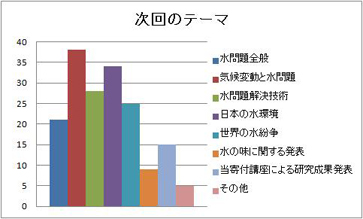

5.次回扱ってほしいテーマ (複数回答可)

気候変動と水問題は継続して人気の傾向です.また、日本の水環境についてのテーマも増加しました.今後のシンポジウムでは可能な限りこれらの話題をカバーしていく予定です.

→研究活動トップへ

|